倭国と友好関係にあった百済や伽耶から朝鮮陶質土器の技術をもった陶工らが古墳時代に到来して、須恵器が誕生した。

その多くは倭国に倣った前方後円墳が築かれた朝鮮半島西南部に位置する全羅南道の栄山江流域からやってきた。ここで陶質土器を制作していた陶工集団がこの栄山江を下り、木浦湾から対馬海峡を経て瀬戸内にやってきたと考えられている。百済や伽耶からの陶工集団が上陸したのは近畿だったのだろうか?

近年、神戸市西区の宅地造成工事で発見された吉田南、出合遺跡、印路遺跡からは初期の須恵器が出土が確認された。調査から出合窯址の歴史は、3.4世紀に渡来人が築いた約1600年前の日本最古の須恵器窯とも推測されている。

日本書紀には大和朝廷を発展させた第15代応神天皇の14年(283年)の時、朝鮮半島の戦乱を避けた百済の弓月君(ゆづきのきみ・融通王)が渡来したとある。弓月君は古代の朝鮮から渡来した人々の集団の首長とされる伝説的人物で、剣や馬具を造る様々な工芸家、養蚕・絹織物を生業にしていた民を多く連れてきたというのだ。仁徳天皇の御代に絹織物は肌膚(ハダ)に温かであると詔せられ、弓月君は肌のように温かいことから「波多」姓を賜ったという命名説が記されている。

日本書紀や古事記には、「応神15年(284)に百済八代の王・古尓王(こにおう)より応神天皇へ良馬二頭の献上があり、大和軽(現:橿原市)坂上厩で飼育した」と記されている。これが”日本の馬の歴史の始まり”だと考えられている。弓月君は秦始帝の末裔といわれるので、天皇から秦(太秦)の姓をもらい、山城国葛野郡太秦を領地にし、ここに秦氏の氏寺(現在の京都市右京区太秦の広隆寺)を創建したとされる。

天智天皇八年(六六九)「佐平余自信(よじしん)、佐平鬼室集斯(きしつしゅうし)ら男女七百余人を以て近江国蒲生郡に居く。」とある。この近江朝廷が大津に都を定めたころ、鬼室集斯は現在の文部大臣?のような「学職頭」という役職に就いた。滋賀県蒲生郡日野町小野にある「鬼室神社(きしつじんじゃ)」はその鬼室集斯を祭神としている。渡来人をこのような要職に就かせるのは百済王朝との密接な関わりがあったからだ。

古代は中国に倣って、国家体制の整備が行われ、仏教や仏像の伝来に先だって倭国に定着した陶質土器の技術が当時の税の一つ「調」(みつぎ)として納められることになった。

日本書紀によると、雄略天皇は特殊な技術を持ってヤマト朝廷に集団で仕えた品部(しなべ)には、陶部高貴(すえつくりべこうき)、そして韓鍛冶部(からかぬちべ)、錦織部(にしごりべ)、鞍作部(くらつくりべ)などがあるが、陶器製作と鉄や銅の鋳造に携わる技術者集団が百済・伽耶から前後して伝わったという。

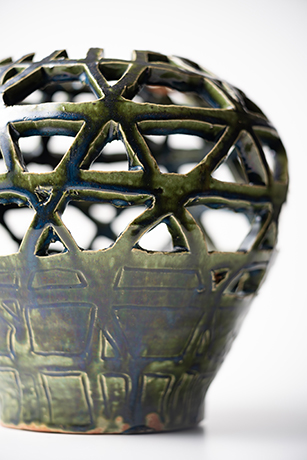

大和朝廷と八世紀初頭の大宝律令制の完成にともない全国の国府と五穀豊穣、国家鎮護のために、国ごとに国分尼寺とともに建立された国分寺の発注に応じて製作した甕や鉢などを『須恵器』という。須恵器には祭器としての「神器」、副葬品としての「明器」、そして官僚や神社仏閣で使われる筆記用具「文具器」としての硯や筆洗などを焼いて納入されていた。

平安時代の朝廷の儀式や事務などをこと細かに伝えてくれる『延喜式』(九〇五年(延喜五年には、醍醐天皇の命により藤原時平が編纂を始めた日本の三代格式の一つ。そこには、「和泉(いずみ)、摂津(せっつ)、山城(やましろ)、美濃(みの)、讃岐(さぬき)、播磨(はりま)、備前(びぜん)、筑前(ちくぜん)」の八カ国は国衙の生産管理下におかれ、「須恵器」の貢納国と定められた。

須恵器の制作は、全国各地に分散し、200基以上の窯跡が発掘されている。

その須恵器を焼くために向いた粘土や燃料の薪が豊富だったところであった。

魯卿あん【大藝術家 北大路魯山人展】

2025年4月14日(月) ~ 4月26日(土)