昭和の陶芸界に強烈なインパクトを与え続けてきた北大路魯山人と加藤唐九郎‥‥

「自然は芸術の極致であり、美の最高である。」

と自然のサイクルを愛おしみ “器は料理の着物だ”と器の容を創造して芸術の域まで押し上げた北大路魯山人。

かたや加藤唐九郎は「一にも土、二にも土、三にも土、陶工の生活は土にあけ土にくれる土の生活だ」と桃山陶再現のために土探しにのりだし、志野、織部を中心とした茶陶を目指して“野の陶人” “炎の唐九郎”などと、言わずと知れた名匠である。

ともに怒涛の生涯を送り、名作を残した不世出の芸術家でもある。二人は15歳の年の差もあったが、密度の濃い交流もあった。

魯山人の絶筆は死の直前、病床にて書いた「京都上賀茂別雷神社社家 北大路」‥‥当時まだ発売されて間もないマジックペンで看護婦に聞かれるままに記した。最後まで新しいもの好きな魯山人らしい一面をのぞかせている。

明治16年(1883)3月、代々つづく社家に生まれたことに誇りをもっていたようだが、神職世襲制の廃止によって社家北大路家は困窮を極め、

「俺は生みの母親から乳をもらったことはない。キリストと同じで、ムシロの上に産み落とされて放り出されたようなものだ」と後年語っている。生まれてすぐに比叡山を越えた近江坂本の農家S家に養子にだされ、その後、養家を転々として孤独でみじめな少年時代を送った。

福田家の養子となって、近くの梅屋尋常小学校(4年間)に入学できたが、養家の仕事も手伝いあまり学校へは行けなかったようで、目立たぬ大人しい生徒だったといわれている。悲惨な少年時代を払拭するかのように、生涯を通じて自然美礼讃を貫いた。

創作にあたっては厳しいまでの美意識を礎にしている。己の生きる道を芸術と決め込み、朝鮮半島そして中国にも渡り美意識を高め腕を磨く。大正8年(1919)、魯山人の優れた鑑識眼によって集められた書画、仏教美術、陶磁器などを扱う古美術商「大雅堂」を京橋に開店、さらに料理を芸術の域まで押し上げた「美食倶楽部」を京橋に開業してマルチな才能を一気に開花させていった。

一方の唐九郎は明治31年(1898)1月、自称「瀬戸の水呑み百姓兼貧乏窯屋」に生まれ。幼い頃の遊びはガラガラといわれる陶片拾いで臆面もなく窯場に入り込んで土いじりに慣れ親しんだ。「学校教育は人間を駄目にする」という祖母の考えのもと、学校にはあまり行かず、陶片を集めながら加藤家再興のために陶技を徹底的に仕込まれていく。窯のなかに組む「エブタ」(棚板のこと)を耐火粘土で造って生計を立てていた。

70年に及ぶ作陶生活を送り、多くの古窯址の発掘調査に明け暮れた唐九郎は、「土を食べて」制作に励んだ。その製陶技術は優れ、土や釉薬に関する豊富な知識、穴窯・登窯での焼成の研究成果を基に桃山期の黄瀬戸・志野・織部・瀬戸黒を現代に甦らせた。また医者のカルテからヒント得て、カード化して整理されたおびただしい研究メモを『 陶器大辞典 』に生かすなど陶磁器の研究者としてもその名を後世に残した。

書で盛り上がる出会い

二人が初めて言葉を交わしたのは昭和4年のことである。

日本橋三越にて『星岡窯魯山人陶器作品展観 』(3/26~30)を開催した魯山人は刷毛目の茶碗や水指と徳利、染付籠字の花瓶や火入、天啓風の花瓶や皿など三百余点を出品していた。作者の言葉として「余が近業として陶磁器製作を試みる所以…として、屈指の名匠を除く以外大体見るべきものは鮮少である。現代陶磁器に至っては歎息すべき状態にあって芸術的生命あるものの絶無であることを叫けばざるを得ない。…余の陶磁器製作は元より以て生れたる趣味に発足して居ることは言うまでも無き所なれども、一面に於いては斯くの如き現今の欠陥に刺激せらるる処ありて 一層余の奮起を促すもののありたるは疑うべくもない…」と。

唐九郎は「素人(魯山人)が展覧会なんて、…僕もようやらんのに、そんな馬鹿な話はない」と思いながらこの魯山人展を観にいった。会場を一巡すると出品作品に描かれている染付や鉄絵の絵が思っていたより素晴らしい。明治の終わりごろ南画、漢文に興味を持ち、さらに漢籍を学んだ唐九郎はひどく驚いた。とくに画賛のある雄鶏の瀬戸絵皿(径32cm)に感服した。「魯山人は素人だと世間は言うが滅相もない」と唐九郎はこれまでの認識を改め、会場にいた魯山人に話かけた。

「瀬戸で焼物をやっとる加藤唐九郎じゃが」と名乗った。

魯山人はその挨拶を無視して、いきなり、「書はかけるか?」と問うた。

「書には自信がない」

「書が書けんのじゃ駄目やな」

「何をいうか…」

「書が書けんようじゃろくな作陶はできまい」

「なんだと、生意気な奴だ」

唐九郎はと思ってムクムクと怒りが込み上げ、たちまち喧嘩になった。

魯山人は相手が同業者だということ、自分より若いのに偉そうに挨拶してきたことから高飛車に出た。

唐九郎は唐九郎で、何か押さえつけられる威圧感に、「跳ね返さにゃいかん」と思って揉めてしまった。

この昭和4年秋、瀬戸町は瀬戸市となった。瀬戸は松などの樹林が広がる山間部に従え鎌倉時代から窯業の発展に大きな支えとなってきた。唐九郎は本格的に志野、織部に取り組む決心をして11月、窯神町から瀬戸川を越えた祖母懐へ窯と住居を移した。その昔“うばがふところ”と呼ばれ、陶祖藤四郎がこの地で初めて良土を発見した場所とされ、「立派な窯屋になれ!」と励ましてくれた祖母を亡くしたばかりの唐九郎には因縁めいた土地だった。

翌年1月、ここではじめて築いた穴窯を焚いたが、火を止めた瞬間から唐九郎は窯出しまでの5日間、窯の周りをうろつき回るだけで落ち着かなかった。いよいよ窯出し、気に入った志野茶碗や鉢が五点ほどあった。それが三井物産の重役で茶人の横井半三郎(夜雨・やう)の目に止まり、

「これはいい。これを益田鈍翁のところに持って行こう」ということになった。

唐九郎の作品を見た鈍翁は、その内の志野茶碗一点に『 氷柱 』と銘を付けた。箱書の裏には「藍は藍より出でて尚青く、氷柱は水より出でて尚冷たし 鈍翁」と書き添えた。もとより 『荀子(じゅんし)』の「勧学篇(へん)」からである。

江戸時代、大名や冨裕な町人たちは焼物を茶の湯の道具として楽しんでいたが、明治維新以後、それを引き継いだのは政界財界の好寄者たちであった。なかでも三井財閥の大成者・益田鈍翁は美術鑑賞にたえる茶道具をその財にまかせて勢力的に収集していた。桃山時代に焼かれた志野茶碗の再現、この鈍翁の所蔵となったことで後のち愛陶家に語り継がれた茶盌である。『 氷柱 』とは利休の求めた茶の精神は、永い生命を持たないものの仮の姿である。水が凍って形をなした氷柱も所詮この世の仮の姿に他ならない。そう思う唐九郎は鈍翁が付けた銘が嬉しく、ただ感心するばかりであった。

唐九郎の新しい祖母懐の窯場に魯山人の長男福田桜一が出入りしていたのはこの頃である。

昭和3年、桜一とともに荒川豊蔵と川島礼一の三人で朝鮮に渡るなど魯山人は息子の桜一に身をもって作陶を教えたかった。帰国後、陶芸の盛んな瀬戸へ行かせたのだ。訪れたのは矢野陶々、加藤菁山、加藤作助、麦岱、そして唐九郎であった。桜一は各窯元の仕事場を覗いたりして、懸命に作陶に関することを聞き書きしていった。

「おそらく桜一あたりが情報の伝達屋だったのだろうが、僕が志野を焼けたといって喜んでいる、ということが案外な早さで人に知られるようになったんじゃ」と唐九郎はのちに語っている。

昭和6年の第十二回帝展に黄瀬戸魚紋花瓶を出品し、初入選した唐九郎は、魯山人のところではじめて豊蔵と知り合い、志野について大いに語り合っている。

唐九郎は、三越の魯山人の個展を見てのち、「生意気なことをいう奴だなと思ったが、魯山人は、やっぱり相当なもんじゃ」と思うようになり、魯山人の星岡窯を訪ねると笑顔の魯山人が迎えてくれた。

「君の書は、なかなか見所があるな」と言われた唐九郎は「生まれつき字は下手なんじゃ」と返した。

手紙も滅多に書かないし、領収書ですらろくに書いたことがない。それなのに魯山人が自分の字を見るはずはないから馬鹿にしてからかっているのか思った。

「君のは法則どおり習った書ではなくて、我流なところがいい」というではないか。

そういえば…唐九郎、ずっと以前に一遍だけ魯山人に年賀状を出したことを思いだした。

「ぼくは、もともと書が書けんと思い込んでおったが、何とかしたらものにならんか? 母方には上手いのがいるが、僕は父方に似てしまったから」と魯山人に問う。

「そうか、あまり深入りしてもいかんが、本格的な書をちょっとやって、それから自分流をやるといいだろう」 「本格的な書というものはどんなもんじゃ」

「そりゃ、法帖から習うんだな」 「法帖とはなんじゃ」

「法帖も知らんのか、困ったもんだな。その次に会う時までに僕が、みんな揃えておいてやるから持っていって稽古するがいい」

その後に会ったときには、魯山人は紙と筆と硯と、王羲之の十七帖を買い揃えていた。

「これでやってみたら」という魯山人。 「すまんな。こんなにしてもろうて」

唐九郎はその日から稽古してみたが、

「あんな小さな字じゃし、僕には向かんよ」というと、 「それなら、これをやってみろ」

今度は褚遂良の法帖を渡たされたが、これもひねくれた字のように思い、

「むずかしくて書けない。僕は楷書からやりたい」 「それなら楷書の欧陽詢をやってみろ」

唐九郎はやってみた。しかし麻裃(かみしも)を着たような字でちっとも手につかない。

「そんなに深入りせんでもいいから何か一つやってみろよ」

唐九郎はまた元に戻って十七帖をやってみたが、むずかしい。やっているうちに褚遂良が面白くなってきた。

鈴木翠軒の書が褚遂良に似ていたので、唐九郎は、

「ははあ、翠軒なんていう大家でもこういうところからやっているのだな」と思うようになり、面白味が出てきて、道を歩く時でも手を動かすようになってきた。

その後、晋唐の書を十一年半位練習し、最後は顔真卿を手習いした。

「魯山人はこと書に関するかぎり、実に親切だったね。細ごまといろんなことを教えてくれた。僕は、ほんとうに涙がこぼれるほど嬉しかったね。

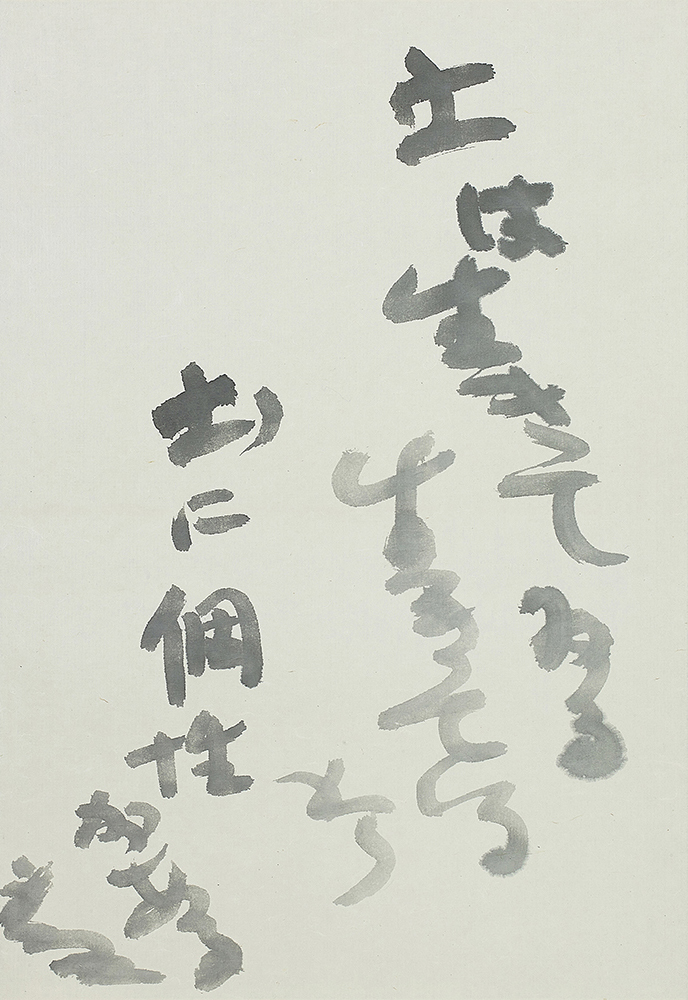

魯山人の影響で書をやってから、人の書を見るとその人の性格、その人の人間内容がおぼろげにでもわかるようになった。…魯山人の優れたところは、まだ作家という意識さえ確立していない時代に、既に彼は独創性をもったデザイナーとしての本領を発揮していたことだ。世に『 千利好み 』『 織部好み 』といわれる世界を創り出した偉大な先人たちがあったように、彼は『 魯山人好み 』を演出するために作品を生み出したといってもいい。」と唐九郎は評価した。

美濃古窯址発掘

日本の陶磁史を覆す大発見が昭和5年にあった。それまで「志野、織部、黄瀬戸、瀬戸黒など」が瀬戸で焼かれたといわれていたのである。魯山人は4月6日から名古屋松坂屋6階で『 魯山人陶磁器展観 』(星ケ岡窯主作陶展)を開催した。展覧会終了後に豊蔵は魯山人に「志野などは瀬戸系ではなく美濃で焼かれたものと確信している。…少し調査するから休暇をほしい」といった。既に瀬戸古窯址36箇所を発掘調査した結果、志野や織部のかけら一片すら見つけることの出来なかった魯山人は、豊蔵のまなざしに真剣さを感じ、「そうか、それほどまでに言うのなら行ってみたらいい。もし、人手がほしければ日当をもたしてやる」と望みを告げた。

豊蔵は中央線で多治見へ、ここから高田まで向かい山越えして大平方面に向かった。その時の様子を‥‥

「その翌々日、展示の始末もそこそこに多治見から歩いて山を越え大平へ行き、村人に窯址のことを尋ねながら探し、とうとう大萱牟田洞で、前々日、名古屋で見たばかりの関戸家の茶碗と同じ『 筍 』の絵のある志野の陶片を掘りあてた。その時は夢かと思って夢中に掘り続けたが『 筍 』の破片はそれ以来、二度と現れて来なかった」と語っている。

6月、魯山人は豊蔵とともに、大萱牟田洞窯、窯下窯、大平窯、弥七田窯、姥が懐、笠原窯など美濃古窯数十ヶ所の発掘調査し、陶片や志野茶碗、黄瀬戸銅羅鉢や瀬戸黒、織部などを掘り出した。人夫賃は六円五十銭、魯山人はこれを現金で支払って、ミカン箱32箱分を発掘し、大萱各務精作の荷馬車で多治見駅まで運び、鎌倉の星岡窯(ほしがおかがま)まで送り、自分は特急『燕』に乗って帰り、行在所の控の間に並べ、じっくりとながめた。

この発掘において得られた成果が引き金となって魯山人の残した作品のなかで織部、志野など美濃陶が主流を占めていくが、豊蔵や唐九郎らのように桃山陶の写しに終ることなく、魯山人独特の世界を織部、志野などで表現し、使える器を創りだしていった。

以前より豊蔵とともに志野の『 瀬戸説 』に疑問を抱いていた加藤唐九郎も二十代のころから何度も警察に捕まりながらも古窯址をコツコツと掘り続けていたが、昭和3年、窯跡の調査を公に許可された。

志野の名碗『卯花墻』を意識して、昭和5年1月に新たに築いた窯で志野茶碗『氷柱』を焼いた。使用したのは瀬戸土だったが「桃山志野の再現に成功した」としている。その後、「志野織部は美濃で焼かれた」との報を受けた唐九郎は昭和6年、大萱の窯下窯を発掘し、「文録二年八月」銘の黄瀬戸や鼡志野などの陶片を発見。黄瀬戸「あやめ手」のあのしっとりとした“あぶらげ手・タンパン・ゴゲ”のでた陶片も発見している。

これを期に豊蔵、魯山人、唐九郎らによって「志野・織部・黄瀬戸」などの出身地が美濃であると判然としたが、「陶片が金になる」という噂に、村人は、たまげた!。それまで村人は古窯址をこわしては田や畑にして、陶片や窯道具は邪魔モノ扱い、穴を掘って埋めたり、川に投げて捨てたりするほどだったからだ。

唐津焼を追及

素朴で野武士のような唐津は日本の窯跡のなかでも最も心引かれる…と小山冨士夫がいい、魯山人をはじめ、石黒宗麿、川喜田半泥子、加藤唐九郎、小山冨士夫、金重陶陽、素山、加藤土師萌、荒川豊蔵、藤原啓などの多くの巨匠たちが唐津に魅せられ、古窯址をめぐり作陶するようになる。魯山人は「唐津の高台ほど百が百、千が千、優れた高台を具えて人を喜ばすものはない。そこに無造作に描かれた素朴な絵。唐津の味を覚えると堪えられない」と古唐津の持つ美しさを絶賛した。

『 星岡 』5号(ほしがおか:昭和6年2月発行)には『 唐津の土来る 』の記事とともに魯山人作唐津茶碗が掲載されている。

「前号紙上に於て予告したるが如く、唐津の良土が星岡窯へ到着したが、さすが実地に出張して特に採掘せしめられた土だけに、特色の縮緬皺も能く出づるので、今後の同窯製陶には期待すべき唐津の作品が焼成されるであろう」と絵唐津茶碗の三日月高台の写真が掲載されている。

魯山人は…「絵唐津の絵はなんの造作もなさそうな粗野な禿筆になるバカバカしいような絵だが、古今を通ずる名画の味がある。蕪村などの力では遠く遠く及ばないほどの味がある。とくに甕屋の谷や道園古窯址では唐津の高台ときたら、皆が皆すてきだ」と絶賛し、唐津古窯址の土を採取し、羊歯灰を上釉にして古唐津写しの貝型向付や筒向付、鉢など絵唐津の食器を制作した。

唐九郎は昭和10年、魯山人に感化され唐津や鶏龍山の古窯址を発掘調査し、これを期に天狗窯で本格的に絵唐津に取り組み古唐津写しを制作しはじめた。志野を焼くのは一週間ほどかかるが、唐津の焼成時間は少ない。戦時中は燃料不足のため、燃料が掛からない唐津を集中的に作った。翠松園から疎開して平戸橋(現・豊田市)越戸の登窯(古志戸窯)で焼いている。

「もっと馬鹿になれりゃ、もっといい唐津ができるはずだ」と自由奔放さを醸す唐津を好んだ昭和45年以降は『 まめたぬき 』『 毘沙門 』『 木の間 』など大胆な鉄絵を施して制作している。太々と濃く鮮やかに描いた鉄絵が初期唐津のもつ豪放さを感じさせてくれる。スピード感あふれる轆轤を廻し、胴の張ったおおらかな立ち上がりや、無造作に高台を削ったかのように思える潔い高台削りが調和している。

星ヶ岡窯に二つ目の登窯を唐九郎が築窯

昭和9年に魯山人は豊蔵とともに唐九郎を訪ねた。京窯しかない星ヶ岡窯にもう一つ志野を焼く本格的な窯を築窯する相談であった。この年、唐九郎は宝雲舎から『 陶器大辞典 』第一巻を刊行している。(全六巻が完結するのは昭和16年のことになる)

昭和10年1月はじめ、澄み渡った冬空から明るく弱い陽ざしが差し込んでいる冬の星ヶ岡窯は谷戸を通る北風が冷たい。

窯のスタッフは霜柱の立った窯場で「寒い、寒い!」を連発するなか、魯山人は念願の志野や織部、黄瀬戸を焼くため、新たに五連房の瀬戸式登窯を築くことになった。瀬戸から送らせた耐火煉瓦は貨車12両分で、総費用は約15万円。さらに瀬戸から職人613人と唐九郎が指揮する築炉師も瀬戸から呼んだ。

設計を担当した唐九郎は昭和8年3月に宝雲舎から処女出版した『黄瀬戸』が物議を醸し、生れ故郷の瀬戸から石を投げられて追われることとなり、祖母懐から名古屋市郊外の東春日井郡守山町小幡の翠松園に移転して築窯したばかりだった。

「瀬戸の窯は勾配がきついのが常識だ」という唐九郎は勾配のきつい窯を第一としていた。

星岡窯の瀬戸窯は五袋の半地下式登窯。一の間は幅4尺5寸、長さ九尺高さ六尺。二の間、三の間へと登るに従って各々の寸法が一割ずつ大きくなっている。唐九郎は魯山人に窯の焼き方を伝授するつもりである。「瀬戸の窯はどんなに薪が湿っていても良く燃えるし、温度もどんどん上がるから、いまある京都風の窯よりは、うんと焼きがいいわ。焼きいい代り、ちょっとしたコツがあるんじゃ」と焼き方に秘密があることをほのめかすが、魯山人は咳払いしながら、「ううん…、京窯は宮永東山仕込みの窯焚で成功しとるから大丈夫、あとはこちらでやるから大丈夫だ…」と自信をもっていう。 「じゃが、京都の窯を焼くようなわけにはいかんよ」と心配して唐九郎はいったが、「自分の窯は自分で焼く。どうにかうまくいくさ」と自信満々の魯山人は聞く耳をもたなかった。志野や織部を早く焼きたい魯山人の指揮のもと、瀬戸窯の窯焚きがはじまった。

しかし初窯では山間にあるため湿気が多く、湯気がこもって失敗した。初窯は湿気のあることが判り切っているのだが、一月に上野松坂屋での初窯展が魯山人は窯の温度が思うようにならずに苛立った。それでも窯出し作品の中から絵瀬戸や絵御本、織部や黄瀬戸釉などの作品をよりだして上野松坂屋の会場へ搬入した。

初日の27日、「東京朝日新聞」の朝刊には…星岡窯十周年記念新築造初窯雅陶『魯山人氏作陶百種展觀』の上野松坂屋の広告が出された。出品作は汲出茶碗、向付、皿類、土瓶、抹茶茶碗、飯茶碗、菓子鉢、湯呑、徳利、花生、火鉢、水差などであった。

二度目の窯焚に向かって瀬戸の土を使い成型するうちにうだるような暑さとなった。

魯山人はスタッフに、「僕の勘は当るから、もっと焚け…」と指図する。しばらくして窯を覗き、火の色をみて「…もういいだろう。火を止めて蓋をしてくれ」数日後、冷えるのが待てない魯山人はまだ窯が冷めていないのに窯出しさせた。ところが魯山人の勘は大はずれ。「カタカタになってしまった。またも失敗だ。どうしてだ…」初窯で湿気のとれた状態の窯に、勾配のきついから火が走ったのだ。青い織部の発色がなく照りの多いつまらぬ作品となってしまった。「とんでもない窯だ」と魯山人はプンプン怒り出し職人に八つ当たり、窯場は大騒動である。窯場主任の松島によれば「焚口から三尺近くも焔が吹き出すので、大扇風機で焔を塞いだ」という。

魯山人は唐九郎に築窯の不手際をなじる激文で電報を打った。

‥‥続く‥‥